Flexispot 竹天板(Bamboo)レビュー。竹のぬくもりと機能性を両立した、おすすめ天板【PR】

おしゃれでお手入れが簡単なデスク天板をお探しであれば、Flexispotの竹天板(Bamboo)がピッタリかと思います。

100%天然の竹を使用しており、見た目や色味はバッチリ。天然木ならではの質感がとっても素敵です。

また、天板表面がコーティングされているので、木材天板特有のお手入れの面倒臭さは全くなし。

しかもしかも、Flexispot社製のスタンディングデスク用下穴が開いているため、もし同社スタンディングデスクを使用していれば組み立ては結構簡単なんです(ドリルドライバーは必須ですが・・・)。

ということで、そんないたれりつくせりな竹天板(Bamboo)をFlexispot社(@FlexiSpot_JP)よりご提供いただきましたので、組み立てに必要なもの・Tips等を交えてレビューしました。

新しい天板を探している方には注目の内容となりますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。

- 天然木の質感・色味の明るさが素晴らしい

- 厚みが薄く、スタイリッシュ

- 表面コーティングでお手入れ簡単

- 非常に硬くて頑丈

- 硬さゆえに、下穴を開けづらい

Flexispot 竹天板(Bamboo)の特徴

まずは、Flexispot 竹天板(Bamboo)の特徴を紹介します。

Flexispot 竹天板(Bamboo)天板とは?

Flexispot 竹天板(Bamboo)とは、Flexispot社製の竹製天板のことです。そのままですね。

特徴は下記の通り。

- 100%天然の竹板を使用

- 天然木ならではの明るい色味

- 耐久性・抗菌性・脱臭効果あり

- 20mmの薄さにも関わらず、多層構造で強度が高い

きの

きの一般的に言われる木材ではなく「竹」を使用している所がポイントですね。

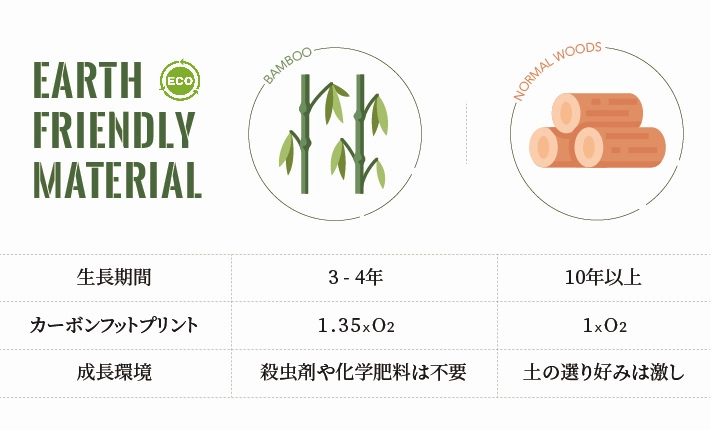

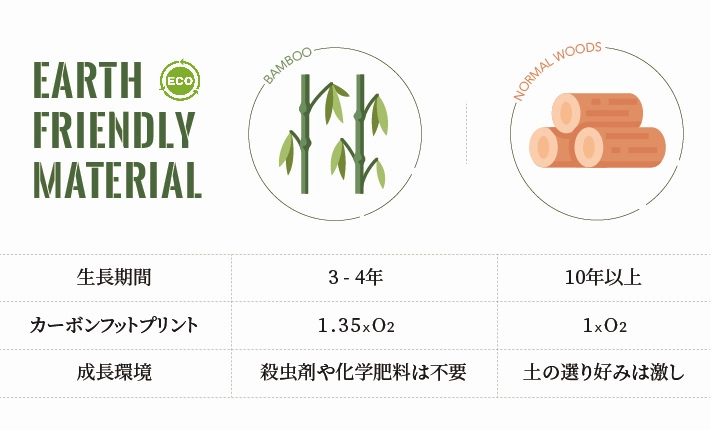

竹材のメリット

そんなあまり馴染みのない竹天板ですが、実は家具にピッタリなメリットが沢山あります。

- 非常に硬くて丈夫

- 抗菌性・殺菌性が高い

- 脱臭性も有り

- 成長が早く、環境にも優しい

硬くて丈夫であり、かつ抗菌・殺菌・脱臭と三点揃った機能性も備えていて、正にデスクの天板にもってこいの素材ですよね。

また、環境に優しいというのも大きな特徴。

竹は尋常じゃない生命力を誇り、しかも成長も早いため、通常の木材の代わりに竹を使用するケースもあるみたいです。これによって、森林伐採をしなくて良くなる未来が・・・来るかもしれません。

Flexispot 竹天板(Bamboo)天板の種類

Flexispot 竹天板(Bamboo)は3種類のラインナップがあります。

- 長方形天板

- (1)120×60×2cm

- (2)140×70×2cm

- カーブ型天板

- (3)140×70×2cm

カーブ式天板は手前側が弧を描いています。

モニターとの距離が近くなったり、椅子を奥までしまえる為スペース確保ができたりと、様々なメリットがあります。

ただ、長方形天板の方が見た目がシャープでカッコよかったこと、かつカーブ天板は120cmサイズが存在しないこともあり、今回は長方形天板をチョイスさせていただきました。

なぜ、Flexispot社の竹天板(Bamboo)を選んだか

デスクの天板は様々な種類が存在しますが、なぜ今回Flexispot社の竹天板(Bamboo)を選択したのか、その理由をご紹介します。

- Flexispot社製スタンディングデスク用の下穴がある

- 扱いやすい天然木の天板である

- 家の広さとマッチしたサイズがある

①Flexispot社製スタンディングデスク用の下穴がある

Flexispot社の天板には、Flexispot社のスタンディングデスク専用の取り付け穴がいくつか空いています。よって組み立て作業はそこそこ楽に完了できるんですよね。

正直、これが一番の理由と言っても過言ではないです。

ただ「いくつか」と表現した通り、全ての穴が空いている訳ではないので注意が必要です。なぜ全て開けてくれなかったのか…。

よって記事中盤にてお話いたしますが、割とパワーのあるドリルドライバー(若しくはインパクトドライバー)は必須となります。

②扱いやすい天然木の天板である

天然木は傷やシミが付きやすいという欠点がありますが、この竹天板は表面がコーティングされているため、割と雑に扱っても大丈夫です。

そもそも天然木の天板は、蜜蝋を塗ったりニスを塗ったりと色々な下準備が必要なので、色々めんどくさいのが玉に瑕。

Flexispotの竹天板(Bamboo)はそれすらも不要であり、手間がかからない所も非常に魅力的ですね。

③家の広さとマッチしたサイズがある

狭い家に住んでいる方にピッタリな120×50cmのサイズが用意されていることも、竹天板(Bamboo)を選んだ理由の一つです。

部屋が手狭ですと、長い机は厳しいんですよね・・。

ということで、以上3つの理由より竹天板(Banboo)を選択しました。

結果的にこの基準は正解だったようで、現状かなり満足しています。

Flexispot天板交換に必要なもの・Tips

今回私は、他社製天板→Flexispot社の竹製天板に交換を行いました。

実際に作業を行ってみて必要だなと思ったものや、Tipsを紹介いたします。

天板交換に必要なもの

まずは、天板組み立てに必要な工具です。

ドリルドライバー(電動ドリル)

竹製の天板を組み立てる際、ドリルドライバーはマストかと思います。

というのも、取扱説明書通りに組み立てようとすると、4箇所天板に穴を開けなければいけない箇所が出てくるからです。

前述の通りですが、下穴が全て開いている訳ではないんですよね。

ちなみに、電動ドライバーには「インパクトドライバー」と「ドリルドライバー」という、大きく分けて2つの種類があります。違いは下記の通り。

- インパクトドライバー:回転しながらインパクト(衝撃)を加えるドライバー。パワーがある。

- ドリルドライバー:回転のみのドライバー。正確・繊細な作業に向く。

竹製天板はとっても硬いのでインパクトドライバー一択かと思われますが、実は穴あけ程度の作業であればドリルドライバーで問題ありません。

よって初めて電動ドライバーを購入するのであれば、扱い易さからドリルドライバーの方が良いかと思います。

ただ、パワー(V:ボルト)はそこそこ必要であるため、購入する機種は注意してください。

私が購入したのは、アイリスオーヤマの10.8Vの商品です。こちらで問題なく穴あけが出来ました。

また、アイリスのドリルドライバーはドリルビットが付いてこないので、別途購入しましょう。

私はTwitterにておすすめいただいた竹用ドリルビットを購入しました。竹用ドリルビットは竹だけではなく、他の木材やアクリル等にも使用できるので、1本持っておくと良いと思います。

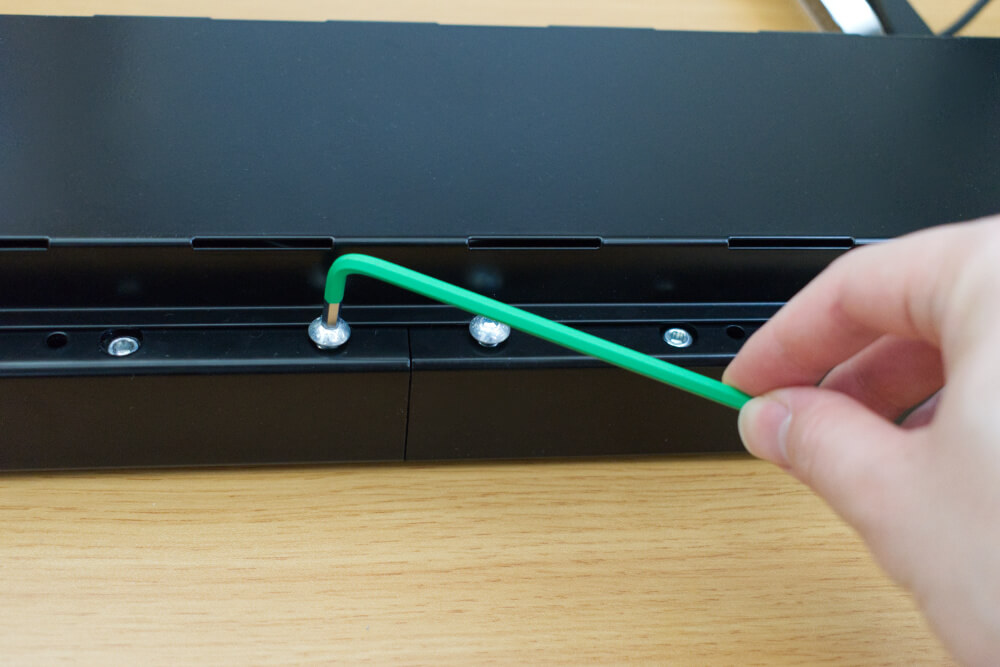

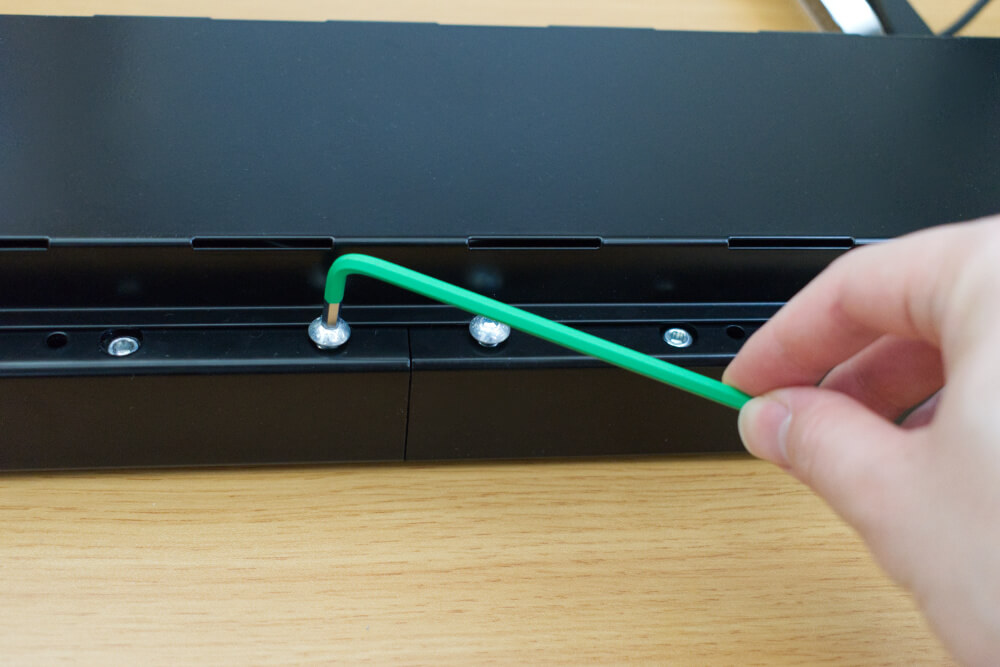

六角レンチ

天板とスタンディングデスク本体を取り付ける際、六角レンチにてデスクの幅を調節する必要があります。

天板単体で購入するとレンチが付属していないので、この機会に使いやすい製品を1つ購入しておきましょう。

ちゃんとしたものを購入すると、使いやすさが段違いなんですよ。

私が使用しているのはSK11のレインボーボールポイント六角棒レンチセットです。

少々かさばるのが玉に瑕ですが、本体が長いので扱いやすく、先端部分をざっくり穴に押し込むだけでも使用できます。

よってどんなシーンでも活躍できるので、とってもおすすめです。

人手

「もの」ではありませんが、人によっては助っ人が必須となるため、こちらに記載しました。

と申しますのも、とにかくスタンディングデスクが重いんです。

成人男性でも持ち上げるのに一苦労したので、力に自信がない方は人出を募っておいたほうが良いと思います。

無理をして腰を壊さないよう、注意してください・・・。

私が鬼目ナットを使用しなかった理由

天板を組み立てる際によく話題に出る鬼目ナットですが、私は使用しませんでした。

鬼目ナット:天板に埋め込むナットのこと。鬼目ナットを使用することで、天板を傷つけずにネジの取り外しができるようになる。

基本的に取り付けてしまえばメリットしか無い鬼目ナット。

今回見送った理由は「ネジを取り外す機会は発生しないだろう」と考えたからです。

というのも、1年近くスタンディングデスクを使用していますが、ネジを付けることはあれど外す機会は一度も発生しませんでした。

よって、この先も発生しないのでは・・・と考えています。

でも、引っ越しの時はどうするの?

引っ越しの時は脚部分のみをドライバーで外すつもりです。

これであれば小さくまとめることができるので、問題ないかと思います。

Flexispot 竹天板(Bamboo)の開封から組み立てまで

それでは、開封から組み立てまでの様子をご紹介します。

Flexispot 竹天板(Bamboo)の梱包

箱は非常に大きいですが、開けてみるとすぐ天板がお目見えします。

過剰な梱包材等が無いのは良いですね。

天板穴は、大きく分けて6箇所

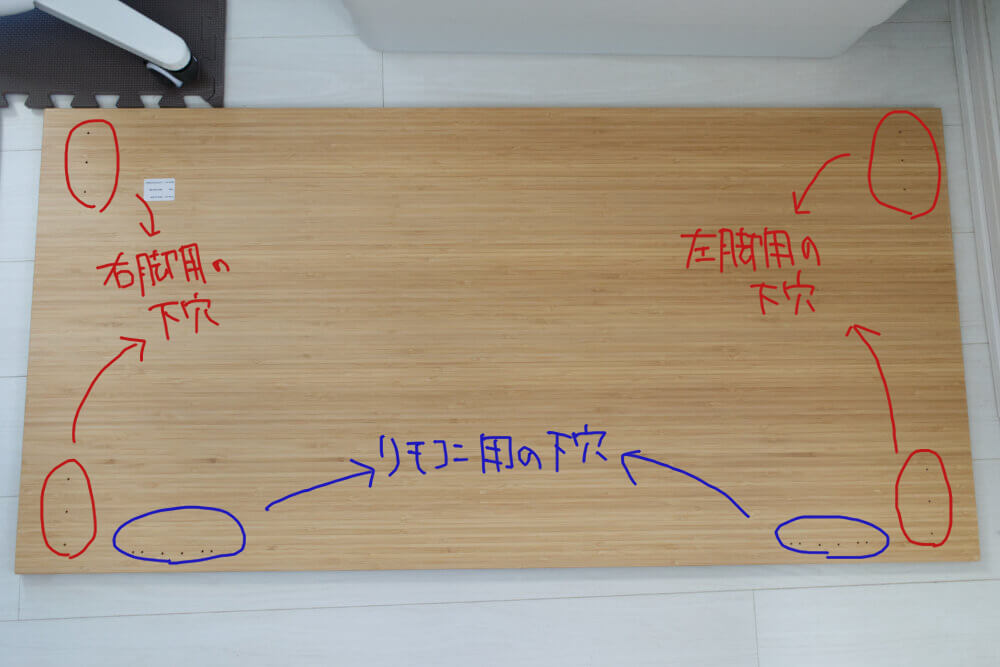

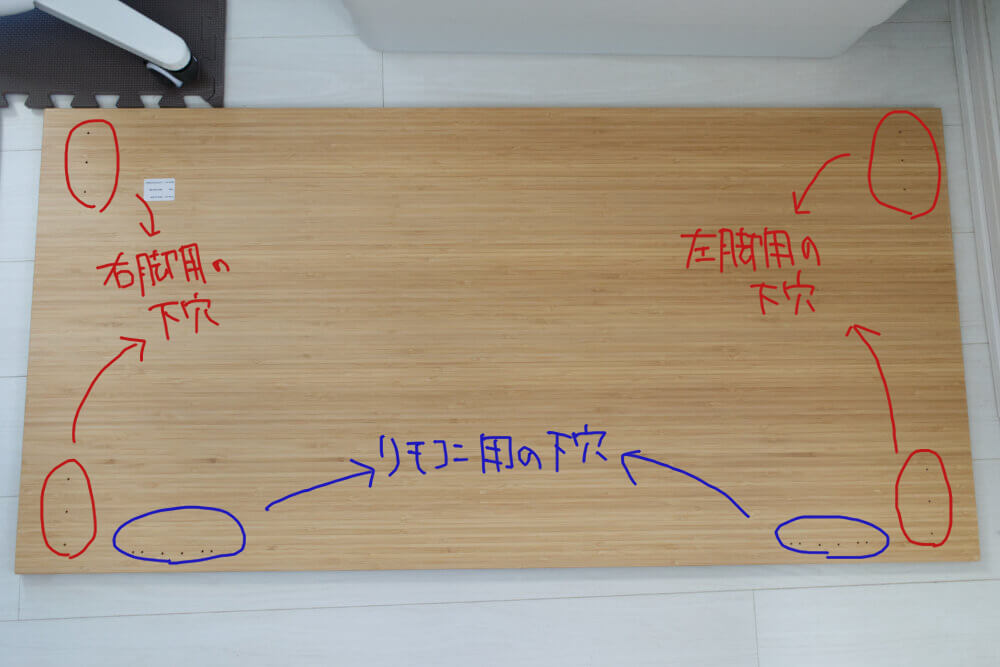

天板の穴は、大きく分けて6箇所分が開いています。

短辺部分の両サイドはスタンディングデスク本体を取り付ける部分で、長辺部分はリモコンを取り付ける用途になっています。

リモコン穴は2箇所あるため、右にも左にも設置できる感じですね。

下穴のおかげで組み立てが楽

大部分の組み立ては下穴に沿ってネジを留めるだけなので、かなり簡単です。

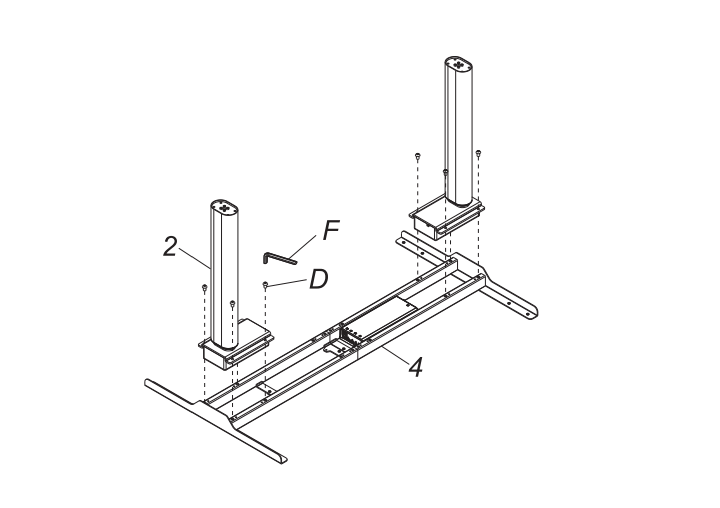

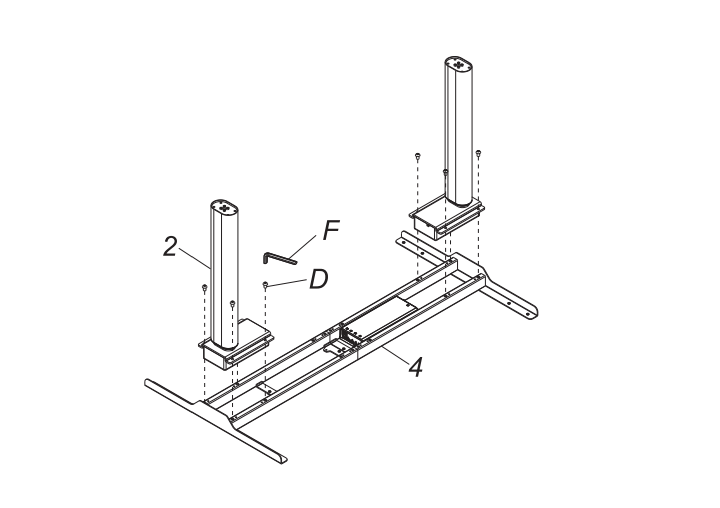

まずは、天板の下穴とスタンディングデスクのネジ穴部分を合わせるために、デスク部分を伸ばす作業から始めます。

デスク真ん中の4箇所をレンチで緩め、両足の穴と下穴がピッタリ重なるよう、足を伸ばしましょう。

なお、デスク足を外した際に、ネジ留め部分から丸いゴム版が出てくるかと思います。

こちらはゴムワッシャ(座金)であり後々使用するため、取っておきましょう。

次は、中央部の下穴を開けます。何度も申しますが、何故か下穴が開いていない為です。

まず、真ん中部分の穴からドリルを入れ、少しだけ穴を開けます。

本穴をあけるのための目印をつけるイメージです。

その後スタンディングデスク部分を外して、きちんと下穴を開けます。

天板は20mmと薄いので、細心の注意を払うのが吉です。

穴を開けたら、もう一度両足の穴とデスク両端の下穴を合わせます。

この際、ネジ留め部分にゴムワッシャを取り付けるのを忘れないようにしてください。

あとは片っ端からネジで留めていくだけです。

また、このタイミングでネジ止め式のケーブルトレイも取り付けました。

こちらもドリルで下穴を開け、ドライバーで固定します。

クランプ型のトレイだとどうしてもデスクの上にフック部分が出てしまうので、個人的にはネジ止め式のトレイが好きです。可能な限り机の上はスッキリさせたいですよね。

ちなみに、ケーブルトレイに付属しているネジでは天板を貫通しそうだったため、追加で4×16mmのネジを購入しています。

続いて、リモコンを取り付けます。

左右どちらにも設置できるので、お好みの方をお選び下さい。

最後に諸々のケーブルを元通りに戻し、机を立てて完成です。

デスクはめちゃくちゃ重いので、腰を労りつつ持ち上げてくださいね。

Flexispot 竹天板(Bamboo)のレビュー

組み立ても完了したところで、竹天板のレビューをしていきます。

厚みが薄く、スタイリッシュ

Flexispotの竹天板は、厚みが薄く非常にスタイリッシュです。

薄いことで機能性が高くなる等のメリットは無いのですが、視界に入るたび、そのオシャレさに気持ちが上がります。

薄いために心配になる耐久性ですが、問題ありません。

中はがっちり竹材が詰まった構造になっており、前述の硬さも相まって、かなり頑丈な作りです。

薄さゆえのデメリットですが、もしネジ式のグッズを取り付けるのであれば、貫通しないように注意が必要です。

必ずドリルビットにマスキングテープを巻く等の工夫を行なって、デスクを破損しないように気をつけてください。

明るい色味で、雰囲気も明るくなった

竹天板の色味は明るめなので、部屋の雰囲気も一緒に明るくなります。

以前はニトリの天板に落ち着いたトーンのリメイクシートを貼り付けていたのですが、それと比べると雰囲気はガラッと変わりました。ナチュラル感が増しましたね。

もちろん、天板の色は部屋の雰囲気や好みの問題もありますが、個人的には明るい方が良いなと感じます。

部屋の雰囲気と共に気持ちも明るくなり、毎日のリモートワークも前向きな気持ちで取り組めているためです。明るいってとっても大事ですね。

「木の温もり」と「使いやすさ」の両立

竹天板は「木の温もり」と「使いやすさ」が両立できていて、どんな方にもおすすめできる天板です。

見た目は、もう完全に木ですね。言われないと竹だと気付かないと思います。

所々に竹の節の部分があり、これのおかげでかなりの木材感を感じます。

アトランダムな模様が、自然感出てますよね。

「使いやすさ」の部分ですが、天板表面に薄いコーティングが施されているので、通常の木材天板に比べ段違いにお手入れしやすいです。

水をこぼしたりしても、ばっちり撥水してくれます。

木材天板は色々な前処理が必要だったり、コーヒーを溢すと跡になってしまったりと、メンテナンスが大変なんですよね。まあ、それも味っちゃあ味なのですが…。

ただ私はめんどくさがりでかつ綺麗なものを使用したいというワガママなので、竹天板が合っていました。

よって私のようなタイプの方には、竹天板がぴったりだとおもいます。

デメリットは下穴の開け辛さのみ

デメリットとしては1点だけ、とにかく硬いので下穴が開けづらいです。

前述の通りですが、パワーのある電動ドライバーがないとびくともしません。

ちなみに、恐らく薄さ・硬さの面から考慮した結果かと思われますが、ネジ式グッズの取り付けは公式にて推奨されていません。よって、使用する場合は自己責任となります。

ちなみに私は自己責任の元ケーブルトレイを設置しましたが、特に割れ等もなく設置できています。

ただ、ネジの長さは気をつけてください。

Flexispot公式以外のグッズに付属するネジだと、長さによっては天板を突き抜ける可能性があります。ネジ長に関しては、必ず事前確認を。

Flexispot 竹天板(Bamboo)を買って幸せになれる人

ということで、下記一つでも当てはまった方は、「Flexispot 竹天板(Bamboo)」を買うと幸せになれるでしょう。

- デスクに、優しい木の雰囲気をプラスしたい方

- 「木の温もり」と「使いやすさ」を両立したい方

- flexispotを既に使用しており、良い天板を探している方

Flexispot 竹天板(Bamboo)とは、Flexispot社製の竹製天板のことです。

竹天板はデスクに優しい木の雰囲気をプラスしてくれるので、デスク周りが落ち着いた雰囲気に早変わり。

そんな木の温もりがありつつ、表面はきちんとコーティングされているので、汚れにも強いという使いやすさも兼ね備えています。

天板にはFlexispotに適合する穴が空いているので、すでに同メーカーのスタンディングデスクを使用している場合は導入が簡単です。

ただ、追加の穴あけが必要な部分もあるので、ドリルドライバーは必須。

逆に言えば、工具を揃えさえすれば、比較的簡単に・手軽におしゃれな天板を導入することができます。

部屋の雰囲気もガラッと変わるので、とってもおすすめですよ。

Flexispot 竹天板(Bamboo)まとめ

最後にまとめとして、Flexispot 竹天板(Bamboo)のデメリット・メリットをおさらいしましょう。

天板を非公式品→公式品に変更するという少々特殊なケースであり、手放しで楽ちん!という感じではありませんでしたが、質感やフォルムにかなり満足しています。

みなさまも、お手入れ簡単な美しい竹天板を導入して、明るい雰囲気のあるデスク環境を造ってみませんか?